256万法拍房标注'原房主跳楼身亡'引热议:法院依法披露凶宅信息,市场反应两极分化,折射传统观念与现代投资的深层碰撞。

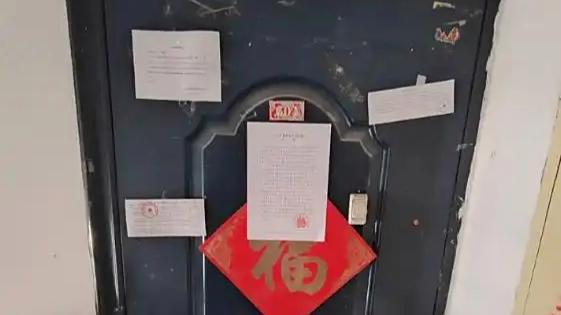

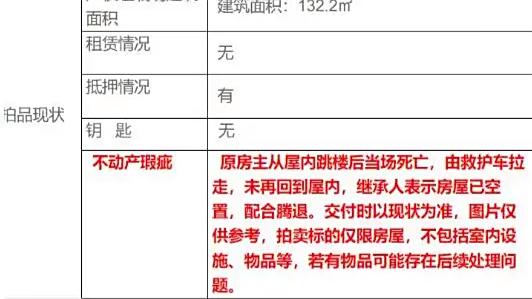

近日,一则关于北京市顺义区某小区房产的司法拍卖信息引发广泛关注。拍卖页面显示,这套位于6层的商品房评估价为256.4万元,但特别引人注目的是页面中用红字标注的警示信息:"原房主从屋内跳楼后当场死亡"。这一特殊标注不仅让这套房产的拍卖过程蒙上一层阴影,也引发了社会对"凶宅"交易及相关法律问题的深入思考。

从司法拍卖程序来看,这套房产的处置完全符合法律规定。根据《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,法院有义务如实披露拍卖标的物的已知瑕疵。这套房产之所以被标注"原房主跳楼身亡"的信息,正是司法机关履行信息披露义务的体现。在我国现行法律体系中,虽然"凶宅"并非法定概念,但根据《民法典》的相关规定,此类可能影响交易决策的重大信息必须如实告知竞买人。北京市顺义区法院在此次拍卖中的做法,既保障了竞买人的知情权,也避免了日后可能产生的法律纠纷。

从市场反应来看,这套"凶宅"的拍卖引发了复杂的社会心理反应。一方面,256.4万元的评估价明显低于同地段、同类型的普通住宅,这反映了市场对"凶宅"的价值折损预期。据房产中介行业人士透露,北京市场上发生过非正常死亡的房产,通常会有20%-30%的价格折让。另一方面,竞买人的出价意愿也呈现出明显的两极分化:部分投资者看重价格优势,认为经过适当处置后仍具投资价值;而更多潜在买家则出于心理忌讳选择回避。这种市场分化现象生动展现了传统文化观念与现代投资理念的碰撞。

深入分析"凶宅"交易现象,我们需要关注几个关键问题。首先是信息披露的边界问题。此次拍卖中,法院仅披露了死亡事实,但未说明具体原因和时间,这种有限度的披露是否足够?其次是价格形成机制问题。评估价256.4万元是如何确定的?是否已充分考虑"凶宅"因素?再者是后续处置问题。中标者将面临怎样的心理调适和实际使用挑战?这些都需要在交易过程中认真考量。

"凶宅"交易存在多重风险点。信息披露不完整可能导致合同被撤销的风险;价格评估不专业可能引发价值争议;而文化心理因素更可能造成实际使用障碍。值得注意的是,此次拍卖发生在2025年,我国房地产市场正处于深度调整期,这种特殊房产的处置更具典型意义。竞买人需要审慎评估法律风险、市场风险和心理风险,避免冲动决策。

此次事件也提醒我们,房地产不仅是物理空间,更承载着人文情感和社会记忆。在推进城市建设、盘活存量资产的过程中,如何兼顾经济效益与社会心理,是需要持续探索的课题。北京市顺义区这套特殊房产的拍卖,其意义已超出单纯的交易行为,成为观察当代中国社会心态的一个独特样本。

本文来自于百家号作者:葫芦娱乐工作室,仅代表原作者个人观点。本站旨在传播优质文章,无商业用途。如不想在本站展示可联系删除